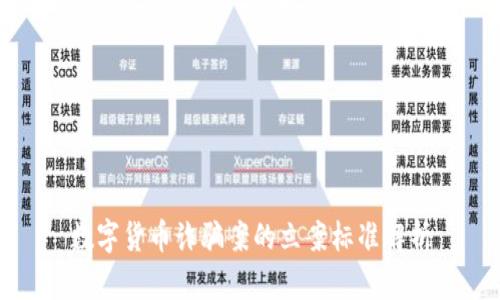

数字货币诈骗案的立案标准解析

- By 比特交易中国官网

- 2025-05-18 12:39:17

近年来,随着数字货币的快速发展,越来越多的投资者涌入这一新兴市场。然而,数字货币的高风险特性也导致了众多诈骗案件的发生。从伪装成交易所的虚假平台,到利用社交媒体进行的骗局,数字货币诈骗层出不穷。了解数字货币诈骗案的立案标准,对于保护投资者的合法权益、打击诈骗行为具有重要意义。

数字货币诈骗案件常见形式

数字货币诈骗案件形式多样,主要包括以下几种:

- 虚假投资平台:一些不法分子冒充合法的数字货币交易平台,诱骗用户投资。用户在平台上看似获得高收益,但实际上,他们的资金被直接转移至诈骗者的账户。

- 网络钓鱼:通过伪造的电子邮件或网站,诱导用户输入个人信息或账号密码,从而实现盗窃。

- 多层次传销:利用数字货币作为诱饵,进行传销活动,承诺高额回报,吸引更多受害者。

- ICO(首次代币发行)欺诈:一些项目假借ICO名义,实际并没有任何产品或服务,只是为了圈钱。

数字货币诈骗的法律定义与依据

数字货币诈骗的法律定义主要依据相关法律法规进行判定。在我国,诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额较大的行为。根据《刑法》第266条,诈骗金额达到3万元以上的,即可构成诈骗罪。

对于数字货币诈骗的立案标准,通常需要考虑以下几个方面:

- 受害者的证言:受害者需要提供关于被骗经过的详细证言,包括交易记录、聊天记录等。

- 诈骗金额:通常情况下,诈骗金额达到3万元以上,会被立案调查,但各地可能存在差异。

- 刑事成立条件:如诈骗者有明确的犯罪意图,且存在数额较大的情况,相关证据充分,即可立案。

数字货币诈骗的立案流程

立案流程是确保诈骗案件能够得到合法、公正处理的重要环节,通常包括以下几个步骤:

- 受理报案:受害者应首先到当地公安机关报案,提供详尽的证据材料,包括交易记录、聊天记录和任何有关的证据。

- 案件审查:公安机关会对报案材料进行审查,判断是否符合立案条件。此过程将考虑诈骗金额、受害者数量及案件的社会影响等因素。

- 立案调查:若审核通过,检察机关将正式立案并开展调查,包括寻找嫌疑人、收集更多证据等。

- 公诉:若证据充分,检察机关将向法院提起公诉,进行庭审。

如何保护自己免受数字货币诈骗?

对于投资者而言,保护自身免受数字货币诈骗的措施至关重要。以下是一些建议:

- 选择正规平台:投资者应选择有良好口碑和合法注册的数字货币交易平台,避免使用不明来源的网站。

- 保持警惕:对那些承诺高额回报的项目保持警惕,任何投资都有风险,特别是高风险的数字货币市场。

- 多方验证信息:有关项目的信息应该通过多方渠道验证,包括白皮书、社区评论等。

- 学习基础知识:掌握一些与数字货币相关的基础知识和术语,这有助于投资者更好地理解市场动态,减少受骗的可能性。

可能相关的常见问题

1. 如何识别数字货币诈骗的信号?

识别数字货币诈骗的信号需要投资者具备一定的判断能力。常见的可疑信号包括:承诺无风险投资、保证高额回报、使用压力销售手法(如限时投资)等。此外,若项目缺乏透明度,缺少团队背景资料,或其官方网站无法正常访问,都可能是诈骗的迹象。

投资者在与不明平台和人员沟通时,应保持警惕,特别是在要求提供个人信息或资金的情况下。如果感觉不对劲,一定要及时、中断沟通,并咨询专业人士进行判断。

2. 数字货币诈骗案件的量刑标准是什么?

数字货币诈骗案件的量刑标准通常依据《刑法》第266条进行判定。具体的量刑标准与诈骗金额、情节是否严重、是否有前科、对受害者的影响等因素密切相关。

例如,如果诈骗金额是否达到3万元以上、是否使用暴力或威胁手段、是否有团伙作案行为等,都会影响最终的量刑结果。情节特别严重的,甚至可判处无期徒刑或死刑。

3. 如果我成为了数字货币诈骗的受害者,如何报案?

如果成为数字货币诈骗的受害者,应该立即收集相关证据资料,如交易记录、聊天记录、截图等,然后尽快到当地公安机关报案。在报案时,应保证所提供的信息准确、详细,以便于警方的调查和取证。

在报案过程中,受害者还可以咨询法律专业人士,获得关于如何进行法律维权的更详细建议。同时,也可以向相关的消费者保护组织寻求帮助,增加案件的曝光度。

4. 数字货币诈骗的法律责任有哪些?

数字货币诈骗行为一旦被定性,将面临严厉的法律制裁。根据《刑法》,诈骗金额达到一定数额的,嫌疑人构成诈骗罪,将被追究刑事责任,处以有期徒刑、无期徒刑或死刑。同时,除了刑事责任,诈骗者还可能面临民事赔偿责任,须向受害者返还所骗资金。

此外,在社会层面,诈骗者的信用也会受到严重影响,可能会被列入失信被执行人名单,限制高消费行为,影响个人的职业生涯和社会活动。

综上所述,数字货币诈骗案件的立案标准主要考虑受害者证言、诈骗金额和刑事成立条件等。投资者应提高警惕,增强自身的防范意识,如遇诈骗应及时报警并咨询专业人士,以保护自身合法权益。